ズッキーニを育てていると、葉っぱに白い模様が現れることがあります。それが病気なのかどうか判断に迷う方も多いのではないでしょうか。ズッキーニのうどんこ病の見分け方を知っておくことで、早期に対処できるかどうかが決まります。

この記事では、「うどんこ病の見分け方は?」「ズッキーニの葉っぱに白い模様があるのは病気ですか?」といった疑問に丁寧に答えながら、うどんこ病の原因や予防方法、発症後の対応まで詳しく解説します。

また、「うどんこ病を除去するにはどうしたらいいですか?」「うどんこ病になってしまったのですが、元に戻りますか?」といった不安にも寄り添い、実際に家庭菜園でできる実践的な対策を紹介します。

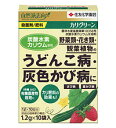

ズッキーニの病気の中でもよく見られるうどんこ病について、きゅうりのうどんこ病対策にも応用できる情報も交えながら、自然由来の方法として注目されるうどんこ病に対する木酢液の活用や、市販薬として知られるうどんこ病に対するカリグリーンの使い方についても触れていきます。

さらに、うどんこ病にかかった野菜は食べられるのか、どこまでが安全なのかといった視点の内容も含まれていますので、収穫前の判断に役立つはずです。野菜のうどんこ病の予防と対処をしっかり理解し、健やかな栽培を目指しましょう。

こちらの記事もどうぞ

>>>コンパニオンプランツ「バジル」の効果と相性の良い野菜一覧

ズッキーニのうどんこ病 見分け方の基本

うどんこ病の見分け方は?症状の解説

うどんこ病を見分けるためには、葉や茎の表面に現れる白い粉状の斑点を観察することが重要です。これは病気の初期段階で現れる代表的な症状であり、見逃さないよう注意が必要です。

この白い粉は、実際には糸状菌と呼ばれるカビの一種で、うどん粉をまぶしたように見えることから「うどんこ病」と名付けられています。粉のように見えても水では簡単に取れず、やがて周囲の葉にも広がっていくのが特徴です。

次第に斑点は大きくなり、葉全体に広がることがあります。症状が進むと葉が黄ばんだり、枯れてしまったりすることもあるため、初期の段階での発見がとても大切です。また、茎やつぼみにも同様の白い粉が現れることがありますが、特に葉の表面に最もよく見られます。

乾燥気味の環境で発生しやすいものの、風通しが悪い場所や多湿でも発症することがあります。気温が高く、湿度も高い季節には特に注意しましょう。

他の病気や生理障害との区別がつきにくい場合もありますが、まずは「白い粉が広がるかどうか」「葉の色が変わってきていないか」などを手がかりに確認してみてください。疑わしい場合は、病気が広がる前に早めの対処を心がけることが被害を最小限に抑える鍵になります。

ズッキーニの葉っぱに白い模様があるのは病気ですか?

ズッキーニの葉に白い模様が現れている場合、うどんこ病の可能性が高いです。この病気はズッキーニを含むウリ科の植物によく見られるもので、葉の表面に粉をふりかけたような白い斑点が広がっていくのが特徴です。

ただし、白い模様がすべて病気とは限りません。ズッキーニの品種によっては、葉に白い斑(はん)模様があらかじめ入っているものもあります。この場合は、模様が広がることなく安定しており、植物自体は健康に育ちます。

一方で、うどんこ病の場合は白い部分が日ごとに大きくなり、他の葉にも次々と広がっていく傾向があります。さらに進行すると、葉が黄色く変色したり、枯れてしまうこともあります。このような変化が見られるときは病気を疑うべきです。

見分けのポイントとしては、白い部分が「粉っぽくこすっても取れないか」「他の葉にも広がっていくか」「葉の元気が失われていないか」などを確認することが挙げられます。これらを参考にすれば、品種による模様との区別がしやすくなります。

もし判断に迷う場合は、写真を撮って園芸店や地域の農業相談窓口に相談するのも良い方法です。放置してしまうと周囲の植物に感染する恐れもあるため、早めの対応が望まれます。

うどんこ病を除去するにはどうしたらいいですか?

うどんこ病を除去するためには、早期発見と迅速な対応が重要です。まず最初に行うべきことは、白い粉のような症状が出ている葉をすぐに取り除くことです。感染部分を放置すると、病気が他の葉や株に広がってしまうため、できるだけ早く切り取って処分しましょう。

次に有効なのは、風通しと日当たりを改善することです。うどんこ病は湿気がこもりやすく、風が通りにくい環境で繁殖しやすくなります。枝葉が混み合っている場合は間引きを行い、株間を広げることで環境を整えることが大切です。

薬剤を使う場合には、市販されている殺菌剤が効果的です。とくに「カリグリーン」などのうどんこ病専用の薬剤は、植物への負担が少なく、病原菌の増殖を抑えることができます。また、農薬を使用したくない方には、重曹水や木酢液など自然由来の素材を使った対策もあります。ただし、これらは効果がやや弱く、初期段階での使用が前提です。

一度発生したうどんこ病を完全に取り除くのは簡単ではありませんが、株全体が弱る前に対応すれば、十分に回復を期待できます。定期的に葉の様子を観察し、早めに異変に気づくことが、症状を抑える第一歩になります。

また、再発防止のためには、病気が落ち着いた後も予防的な管理を続けることが必要です。たとえば、翌年の栽培では抵抗性のある品種を選ぶなど、計画的な対策を講じると再発リスクを減らすことができます。

うどんこ病になってしまったのですが、元に戻りますか?

うどんこ病になったズッキーニの葉は、症状が進んでいる場合、元の健康な状態には戻りません。病斑が広がった葉は光合成能力が低下し、植物全体の生育にも悪影響を与えるため、適切な対応が必要です。

ただし、植物全体が完全に枯れていない場合、正しい手入れをすれば回復して元気に育て直すことは十分可能です。まずは感染が進んでいる葉を剪定し、病気の広がりを食い止めることが大切です。すでに白い粉が全体に広がってしまっている葉は、無理に治そうとせず取り除いた方がよいでしょう。

この後、風通しを良くするために株の周りを整えたり、薬剤や自然素材を使って残った葉の病原菌を抑える作業を行うと効果的です。株が弱っている場合には、液体肥料などで栄養補給を行い、植物の体力を回復させるのもひとつの方法です。

元の状態に「戻す」というより、これ以上悪化させず、今ある健康な部分を守りながら育てていくという考え方が現実的です。また、同じ場所で再び発生しやすくなるため、再発を防ぐ予防管理も重要です。

今後は葉の状態をこまめに確認し、異常があればすぐに対応できるようにすると、被害を最小限に抑えることができます。早い段階で気づければ、植物の成長も大きくは損なわれずに済みます。

ズッキーニの病気の種類と対策方法

ズッキーニに発生しやすい病気には、うどんこ病だけでなく、べと病や灰色かび病、モザイク病など複数の種類があります。それぞれ原因や症状が異なり、対策方法も変わってくるため、特徴を理解しておくことが大切です。

まず、うどんこ病は葉に白い粉がつくのが特徴で、風通しを良くし、初期段階での葉の除去や薬剤の散布が有効です。次にべと病は、葉の表面に黄色い斑点が出て、裏側には灰色や黒っぽいカビが現れます。これは高湿度環境で発生しやすく、水やりや栽培環境の調整が必要です。

灰色かび病は、花や果実に灰色のカビが付着する病気で、特に雨が多い季節に発生しやすい傾向があります。傷口から侵入することが多いため、収穫や誘引作業の際は注意深く扱うことが予防につながります。また、モザイク病はウイルスが原因で、葉にモザイク状の模様が出るのが特徴です。この病気はアブラムシなどの害虫を介して広がるため、害虫対策が鍵になります。

いずれの病気に対しても、共通する対策は「予防を意識した栽培管理」です。日当たりと風通しを良くし、密植を避け、定期的に葉の状態をチェックすることが大切です。また、病気に強い品種を選ぶことでリスクを下げることもできます。

これに加えて、発病した場合はすぐに対応することで、他の株への感染を防ぐことが可能です。農薬の使用を検討する際は、対象となる病気に合ったものを選び、ラベルの指示を守って正しく使いましょう。家庭菜園でも、基本的な管理を丁寧に行うことで、多くの病気は防げるようになります。

ズッキーニのうどんこ病 見分け方の実践編

うどんこ病で食べられる野菜の見極め

うどんこ病にかかった野菜でも、症状が葉や茎にとどまっており、実(果実)に異常がない場合は、基本的に食べることができます。特にズッキーニのように果実を収穫して食べる作物では、葉に病気が出ていても実にカビや変色がなければ問題ありません。

ただし、見た目に問題がなくても、実の生育が悪くなっていたり、味が落ちている可能性はあります。例えば、水分が不足していたり、葉の光合成が妨げられて実が小ぶりになったりするケースも見られます。味や食感がいつもと違うと感じるかもしれませんが、人体に有害な成分が含まれるわけではないため、基本的には安全です。

一方で、果実にまで白い粉状のカビが付着していたり、軟らかく腐敗した部分がある場合は、無理に食べるべきではありません。病原菌が実にまで影響を及ぼしていると考えられるため、衛生面でも避けた方が良いでしょう。このような実を取り除くことで、他の健康な実への感染拡大も防ぐことができます。

食べられるかどうかを見極めるポイントは、「実の見た目」「触ったときの状態」「におい」などです。健康な状態の実は表面がしっかりしており、ツヤも保たれています。逆に異常があると、ぬめりや異臭が出ることがありますので注意しましょう。

判断に迷う場合は、無理に食べずに破棄するのも一つの方法です。収穫時に丁寧に実を確認し、安全で美味しく食べられるものだけを選ぶようにすれば、安心して家庭菜園を楽しむことができます。

おまけ:きゅうりのうどんこ病 対策に使える方法

きゅうりのうどんこ病を防ぐには、環境づくりと早期対応が何よりも大切です。うどんこ病はカビの一種である糸状菌によって引き起こされ、乾燥した空気や風通しの悪さが発生のきっかけになります。このため、栽培環境を整えるだけでも発生リスクを大きく下げることができます。

まず基本となるのは、株間をしっかりと確保することです。株と株の間隔が狭すぎると空気の流れが滞り、湿気がこもりやすくなります。日当たりを確保するために支柱やネットを使って立体的に育てることも、病気の予防に効果的です。

次に、発病初期の対応として有効なのが葉の摘み取りです。白い粉が現れた葉は早めに切り取り、他の部分への感染を防ぎましょう。また、発生が広がっている場合は、市販の殺菌剤を使うことも検討できます。中でも「カリグリーン」など、うどんこ病に特化した薬剤は効果が安定しており、野菜にも使いやすいとされています。

一方で、農薬に頼りたくない方には、木酢液や重曹を使った自然由来の対策方法もあります。これらは定期的な散布で菌の増殖を抑える働きが期待されますが、効果がゆるやかなため、初期の段階で使うのがポイントです。

再発防止には、こまめな観察と予防意識が不可欠です。特に梅雨明けや気温の上がる時期は発生しやすいため、毎日葉の状態を確認し、異変があればすぐに対応する習慣をつけましょう。こうした積み重ねが、きゅうりの健やかな成長を支えることになります。

うどんこ病にカリグリーンの使い方

うどんこ病の対策として「カリグリーン」は多くの家庭菜園や農家で利用されています。この薬剤は重曹に似た成分を含み、植物への負担が少ない点が特徴です。正しく使用すれば、病原菌の増殖を抑える効果が期待できます。

カリグリーンは粉末タイプで販売されており、水に溶かしてスプレー散布するのが基本的な使い方です。希釈倍率は一般的に500倍程度とされ、使用する際は必ずパッケージの指示に従ってください。濃すぎると葉を傷めることがあるため、正確な濃度で使うことが大切です。

散布は、病気の初期段階または予防目的での使用が効果的です。病斑が葉の一部に出ている段階で使用すれば、それ以上の拡大を抑えることができます。葉の表だけでなく裏側にもまんべんなくかかるように丁寧にスプレーしましょう。特に晴れた日の午前中が最適で、薬液が乾く時間を確保できます。

注意点として、雨の日やその直後に使用すると薬液が流れてしまい、効果が弱まります。また、繰り返し使う場合でも週に1~2回程度にとどめ、過剰な使用は避けましょう。使用後はスプレーボトルの中身を使い切り、残液を保存しないことも大切です。

自然にやさしく、家庭菜園でも使いやすいカリグリーンですが、過信せず他の予防策と併用するのが理想的です。風通しや日当たりの改善、病気に強い品種の選定などと組み合わせれば、より効果的にうどんこ病を防ぐことができます。

うどんこ病に木酢液は効果がありますか?

うどんこ病の対策として木酢液を使う人もいますが、その効果は限定的です。木酢液には抗菌作用があるとされ、自然素材のひとつとして注目されていますが、うどんこ病を完全に治す力はありません。主に予防目的や初期の抑制に使われることが多いです。

使用方法としては、水で薄めてスプレーするのが一般的です。濃度は製品によって異なりますが、100~300倍程度に薄めて葉の表と裏にまんべんなく散布します。強すぎる濃度で使うと植物にダメージを与える可能性があるため、説明書をよく読んで適切に希釈することが大切です。

木酢液を使うタイミングとしては、病気が出る前の予防や、ごく初期段階での使用が向いています。白い斑点がすでに広がっている場合は、木酢液だけでは効果が十分ではないため、他の方法と併用する必要があります。殺菌剤との使い分けを考えることも重要です。

また、木酢液には独特のにおいがあり、散布後に長時間残ることがあります。屋内で育てている植物や、近隣への配慮が必要な場合は使用を控えたほうがよいかもしれません。

このように、木酢液は万能ではないものの、化学薬剤を避けたい人には一定の選択肢になります。うどんこ病の管理では、日頃の観察と併せて、複数の対策を組み合わせて実践することが成果につながりやすくなります。

野菜のうどんこ病の予防と対処法

野菜のうどんこ病を防ぐには、環境の整備と日々の観察が何よりも大切です。この病気は、葉や茎に白い粉のようなカビが広がるのが特徴で、多くの野菜に感染します。発生を未然に防ぐには、栽培環境を清潔に保ち、湿度や風通しに気を配ることが基本となります。

まず予防のためには、密植を避け、野菜同士の間に空間を持たせるようにしましょう。株間が狭いと湿気がこもり、病原菌が繁殖しやすくなります。さらに、日当たりの良い場所で育てることも重要です。葉がしっかり乾燥することで、病気の発生を抑えることができます。

水やりの方法にも注意が必要です。葉に水がかからないように株元へ丁寧に水を与えることで、余計な湿気を避けられます。また、うどんこ病が出やすい季節には、病気に強い品種を選んで植えるという工夫も効果的です。

それでも発生してしまった場合は、早期発見がカギになります。症状が出ている葉を見つけたら、すぐに取り除き、周囲の葉に病斑がないかを確認しましょう。発病が広がりそうな場合は、カリグリーンや他の適切な薬剤を使って対応します。

自然派の方法として、重曹水や木酢液を薄めて散布する人もいますが、効果は限定的です。本格的に広がる前の段階であれば試してみる価値はありますが、強い症状が出ている場合は専用の薬剤に切り替えることをおすすめします。予防と対処をうまく組み合わせることが、健康な野菜づくりへの近道になります。

ズッキーニのうどんこ病の見分け方のポイントと注意点

・うどんこ病は葉や茎に白い粉状の斑点が現れる病気

・症状が進行すると葉全体に広がり黄変や枯死につながる

・うどん粉のような見た目から病名が付けられている

・乾燥や多湿、風通しの悪さなどが発生の原因になる

・ズッキーニの葉に白い模様があっても品種によることがある

・うどんこ病は模様が広がるかどうかで判断しやすい

・初期症状を見逃さず早期に葉を除去するのが基本対策

・風通しと日当たりを改善することが予防につながる

・カリグリーンはうどんこ病に効果のある薬剤である

・自然派の対策として木酢液や重曹水の使用もある

・症状の進んだ葉は元に戻らないので除去が必要

・果実に異常がなければ基本的に食べても問題ない

・ズッキーニ以外にもきゅうりなど他の野菜にも発生する

・病気に強い品種を選ぶことで発生リスクを抑えられる

・予防と対処を組み合わせることで管理効果が高まる