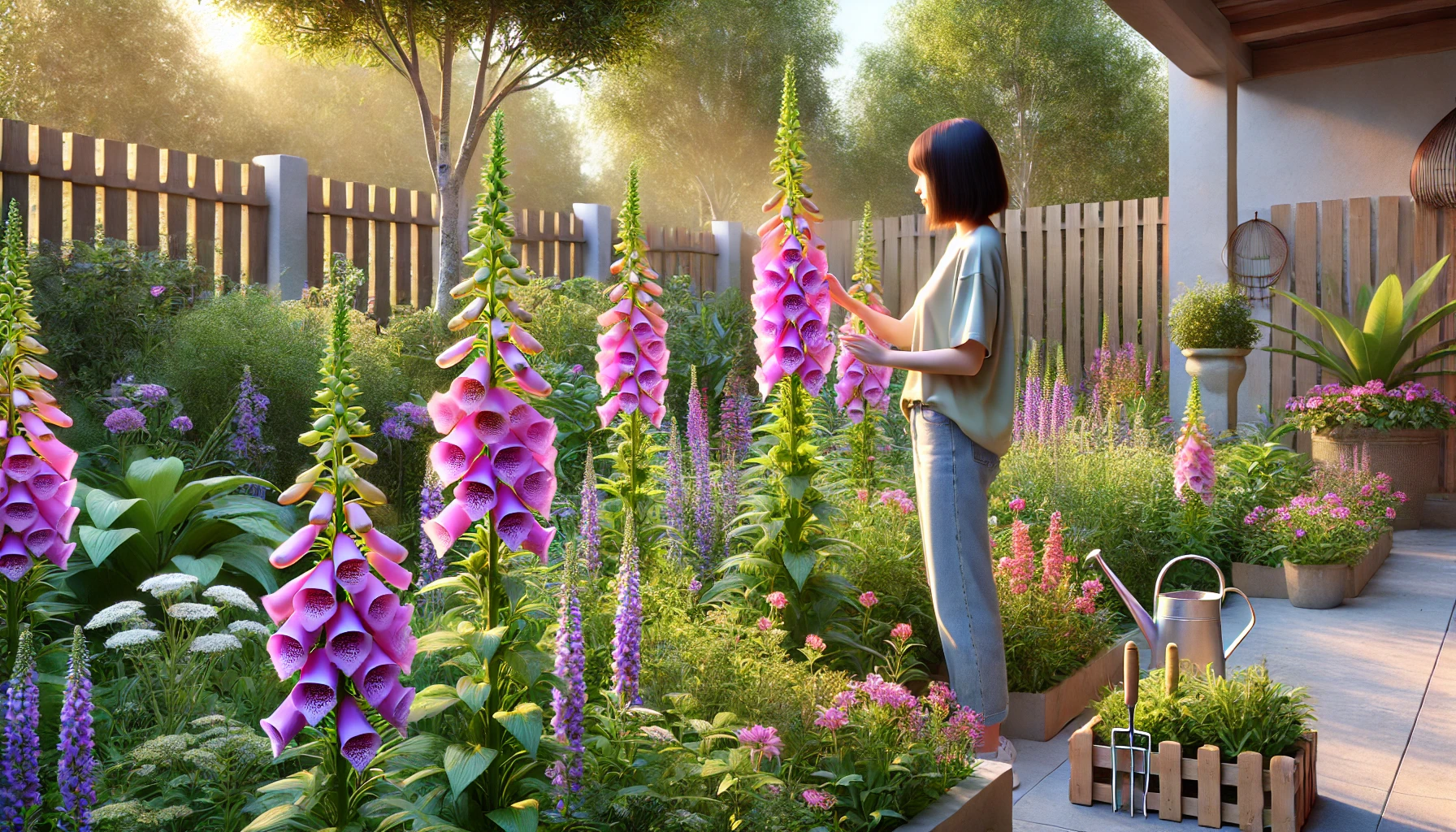

ジギタリスは植えっぱなしでも育てることができる植物ですが、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。越冬に関しては、ジギタリスは寒さに比較的強いものの、極端な寒さや乾燥には弱いので、適切な環境を整えることが大切です。ジギタリスを植えっぱなしにする際には、越冬のための準備や、咲き終わった花の処理が欠かせません。ジギタリスが何年も花を楽しめる植物であることを知っている人も多いでしょうが、栽培環境や手入れによって、長期間美しい花を咲かせることができます。

ジギタリスはルピナス属やデルフィニウム、クレマチス、ムラサキバ、スイセン属といった他の植物との組み合わせにも適しています。これらの植物はジギタリスと似た育成条件を持つことが多く、うまく組み合わせることで庭全体を美しく演出できます。また、ジギタリスの夏越し方法や咲き終わった花の処理方法についても理解しておくと、育成がよりスムーズになります。

この記事では、ジギタリスを植えっぱなしで育てるための基本的な知識と、ジギタリスが越冬するためのポイント、咲き終わった花の処理方法、さらには他の植物との相性についても紹介していきます。ジギタリスを美しく育てるために必要な情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

こちらの記事もどうぞ

>>>ワトソニアを植えっぱなしで簡単に育てる方法と長く咲かせるコツ

ジギタリスを植えっぱなしで育てるための基本知識

越冬できますか?

ジギタリスは越冬することができます。ただし、越冬させるためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。ジギタリスは宿根草として知られていますが、寒さに強いとはいえ、特に寒冷地では注意が必要です。 まず、越冬を成功させるために重要なのは、ジギタリスが植わっている場所の環境です。ジギタリスは寒さには強いものの、極端な低温や乾燥に弱い一面もあります。したがって、寒冷地で栽培している場合は、植えた場所を守るために マルチを使うとよいでしょう。マルチを敷くことで、根を守ると同時に土壌の温度を安定させることができます。

また、ジギタリスは乾燥した冬の時期に十分な水分を必要としますが、過剰に水を与えると根腐れの原因となります。水やりをしすぎないように注意し、土が乾燥しすぎないように湿度を保ちましょう。特に鉢植えの場合は、鉢が凍らないように風通しのよい場所で保管することが大切です。

越冬において一番大事なのは「根元の保護」です。ジギタリスの株元に乾燥した葉や枯れた枝を軽く覆うことで、冷気や乾燥から守ることができます。さらに、冬の間は栄養分を必要としないため、肥料の施肥は控えめにしましょう。

ただし、ジギタリスが越冬に成功するかどうかは、その年の気候条件や栽培地域によっても異なります。暖かい地域では問題なく越冬できますが、寒冷地では根の部分が凍結してしまう恐れもあります。そのため、寒い地域では冬の前にジギタリスを鉢植えに移して室内に取り込む方法も検討する価値があります。

ジギタリスを越冬させるためには、寒さ対策をしっかりと施すことが重要です。根元を保護し、適切な水分管理と場所の確保を行うことで、冬を乗り越え、来年の春に再び美しい花を楽しむことができるでしょう。

咲き終わった花はどうする?

ジギタリスの花が咲き終わった後の手入れは、植物の健康を保ち、翌年に美しい花を咲かせるために非常に重要です。咲き終わった花を適切に処理することで、植物が無駄なエネルギーを消耗せず、次の成長に集中できるようになります。

まず、咲き終わった花は、なるべく早く摘み取ることをお勧めします。花が枯れてもそのままにしておくと、種をつけるためにエネルギーを使い続けてしまいます。これを防ぐために、花が完全に枯れた段階で、花茎を根元から切り取ります。これにより、ジギタリスは次の成長にエネルギーを集中できるようになります。

次に、花を摘み取った後の管理についてですが、ジギタリスは宿根草であり、花が咲き終わった後も根がしっかりと育っています。そのため、花を摘んだ後は、葉が枯れないように注意して水分を管理します。水やりは過剰にならないようにし、土が乾きすぎないようにします。特に夏場は土壌の乾燥を防ぐために適度に水を与えることが大切です。

また、もしジギタリスの茎が立派であれば、花茎の根元で切り取らずにそのまま残しておく場合もあります。この場合、茎が次の年に新しい花を咲かせるための成長を促すことができます。ただし、枯れた部分がある場合にはすぐに取り除き、ジギタリスの成長をサポートしましょう。

最後に、ジギタリスの咲き終わった花を処理した後、栄養が十分に供給されるように施肥を行うこともおすすめです。特に次のシーズンに向けてジギタリスが健康に育つために、軽い追肥を施すことで、よりよい成長を期待できます。ただし、肥料の量は適量にし、過剰に与えることは避けましょう。

咲き終わった花を適切に処理することで、ジギタリスは無駄なエネルギーを使わず、次の成長に必要な力を蓄えることができます。これにより、来年も健康的な花を楽しむことができるでしょう。

何年咲きますか?

ジギタリスは、一般的に宿根草として育てられます。つまり、何年も育つことができ、毎年花を咲かせることができますが、咲く年数については栽培環境や手入れの方法によって変わることがあります。 ジギタリスが何年咲くかの目安としては、通常、2~3年目に最も多く花を咲かせます。この頃が一番見栄えの良い花を楽しめる時期で、株がしっかりと根付いて花茎を十分に伸ばすことができるからです。その後、株が老化してくると、花の数や品質が徐々に落ちることがあります。

ただし、ジギタリスは株分けや新しい芽を出すことで毎年新たな花を楽しめる植物です。最初の花が終わった後でも、根元から新しい芽が生え、再び花を咲かせることがあります。このため、毎年花を見たい場合は、古くなった株を新しいものに更新することが一つの方法です。

さらに、ジギタリスは種で増やすこともできます。もし育て方に工夫を凝らして適切に管理すれば、種をまいて育てたジギタリスがまた次の年に花を咲かせることができます。これにより、長期的に花を楽しむことが可能になります。

ジギタリスが何年咲くかという問いには、育て方や環境が大きく影響しますが、基本的には2~3年で最も元気よく花を咲かせ、その後も適切な手入れをすれば、毎年花を楽しむことができます。

夏越し方法は?

ジギタリスは夏の暑さに弱い部分もあるため、特に暑い季節には注意が必要です。しかし、適切なケアを行うことで、夏を元気に越すことができます。

ジギタリスの夏越し方法のポイントとして、まず挙げられるのは水分管理です。ジギタリスは乾燥に弱い植物ですが、過湿も苦手なので、土が湿りすぎないように注意が必要です。土の表面が乾いてきたら、たっぷりと水を与えるようにしましょう。

また、直射日光を避けることも大切です。ジギタリスは日光が好きな植物ではありますが、特に夏の強い日差しには弱いです。半日陰の場所に移動させるか、日差しが強くなる時間帯を避けるように工夫しましょう。もし鉢植えで育てている場合は、直射日光を避けられる場所に移動するのが効果的です。

さらに、ジギタリスは暑さでストレスを感じやすいので、株元にマルチングを施すと良いでしょう。マルチングは土の乾燥を防ぎ、温度変化を抑える効果があります。草や木の葉を薄く敷くことで、土壌の温度が安定し、ジギタリスが過度に暑さにさらされるのを防げます。

夏越しのためには、強風や猛暑によるダメージを避けることも大切です。特に暑い地域では、風や高温の影響で葉が傷みやすくなります。こうした条件に対応するため、葉の保護や、場合によっては遮光ネットを使って環境を整えることが推奨されます。

これらのポイントを守ることで、ジギタリスは暑い夏を乗り越え、元気な状態で次の季節に備えることができます。

ルピナス属との違いとは?

ジギタリスとルピナス属は、どちらも美しい花を咲かせる植物ですが、いくつかの点で異なります。まず、ジギタリスは「ジギタリス属」に属する植物で、その特徴は長い花穂に多数の花が順番に咲くことです。これに対し、ルピナス属は「ルピナス科」に属し、特徴的なのは花の形状と色のバリエーションです。

ジギタリスは、主に背が高く、花が筒状で咲きます。花の色も豊富で、ピンクや白、紫、黄色などがありますが、花が穂状に並ぶ特徴的な形態を持っています。一方、ルピナスは、花が蝶のような形をしており、色も青、紫、ピンク、白などがありますが、花の形自体がジギタリスとは異なり、穂状ではなく、房状に咲きます。

また、ジギタリスは日陰や湿った環境を好むのに対し、ルピナスは日光を好み、乾燥気味の土壌でも育ちやすいです。このため、育てる場所や環境においても少し異なる要求があります。ジギタリスは湿度の高い環境を好む一方、ルピナスは乾燥気味の土地でもよく育ちます。

最後に、ジギタリスは基本的に多年草で、毎年花を咲かせますが、ルピナスは一年草として栽培されることが多く、花が終わるとその年に枯れてしまうことが一般的です。この違いは、育てる際に考慮するポイントとして重要です。ジギタリスは冬越しをすることができるため、長期間楽しむことができますが、ルピナスはその年のうちに花が終わることになります。

このように、ジギタリスとルピナス属には育て方や花の形態、環境の好みなどで大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解して、育てる場所や目的に合わせて選ぶことが大切です。

ジギタリスの植えっぱなしの管理方法

デルフィニウムとの相性は?

ジギタリスとデルフィニウムは、見た目の美しさだけでなく、お互いの育成条件が似ているため、相性が良い組み合わせと言えます。これらの植物は、共に直射日光を好むものの、過度な湿気や高温には注意が必要です。したがって、適切な育成環境を整えることで、両者を一緒に育てることができます。

ジギタリスは湿気を好みますが、土壌の水はけが良いことが大切です。同様に、デルフィニウムも湿度が高い場所を好みますが、土壌が湿りすぎないよう注意が必要です。これらの植物は両方とも、過湿状態になると根腐れを起こすことがあります。そのため、十分に水はけの良い土を使い、排水性を確保することが成功の鍵です。

また、ジギタリスとデルフィニウムは高さがあり、草丈も比較的高く成長します。そのため、同じ場所で育てるとお互いに影響を与えにくい特徴があります。しかし、密集し過ぎると風通しが悪くなり、病気を引き起こしやすくなるため、適度な間隔を保つことが重要です。

さらに、ジギタリスとデルフィニウムの花期も似ているため、庭に花を咲かせる時期を合わせることができます。これにより、庭全体が華やかで色とりどりの花々で飾られ、視覚的にも楽しめます。両者の花の色合いや形も異なるため、一緒に植えると美しいコントラストが生まれます。

最後に、ジギタリスとデルフィニウムを一緒に育てる際は、共通の育成条件を理解したうえで管理を行うことが大切です。水やり、日光の確保、風通しを意識して、バランスよく育てることがポイントです。

クレマチスとの共演方法

ジギタリスとクレマチスは、庭に美しいコントラストを加えることができる組み合わせです。ジギタリスの高く伸びた花穂とクレマチスの華やかなつる性の花が相性よく調和します。ただし、両者がうまく共演できるためには、育成環境や手入れに少し注意を払う必要があります。

ジギタリスは直射日光を好み、乾燥気味の土壌でも育つ植物ですが、湿気の多い場所では根腐れを起こすことがあります。一方、クレマチスは日光を好みながらも、根元が日陰になる場所を好むため、これらを上手に配置することが大切です。ジギタリスの根元は日陰にして、上部にクレマチスのつるを這わせることで、両方の植物が育ちやすい環境を作れます。

また、ジギタリスとクレマチスは共に比較的高い植物ですが、クレマチスはつるを伸ばしていく特性があり、ジギタリスの高さを超えることがあります。ジギタリスの花が終わる頃にクレマチスのつるが成長してきますが、その際にクレマチスのつるがジギタリスを覆ってしまわないように、ジギタリスの花茎の周りに支柱を立てておくと良いでしょう。

クレマチスは枝がしっかりとした支えを必要とするため、ジギタリスと一緒に植える場合、クレマチスにはフェンスやトレリスなどの支柱を設置して、つるが適切に伸びるスペースを確保します。このように、ジギタリスとクレマチスが共に育つ空間を調整することが大切です。

さらに、両者の花の咲く時期が似ているため、一緒に植えることで庭全体が華やかになります。ジギタリスの独特の花とクレマチスの多彩な色合いが組み合わさり、視覚的に魅力的な景観を作り上げることができます。

最後に、ジギタリスとクレマチスをうまく共演させるためには、互いの育成条件を理解し、適切な配置をすることが必要です。しっかりとした支えを与え、根元の環境を整えることで、両者は長期間にわたって美しい庭を演出してくれます。

ムラサキバとの組み合わせ

ジギタリスとムラサキバを一緒に植えることは、色彩豊かな庭作りを目指す場合に非常に効果的です。両者は見た目において対照的な魅力を持っており、うまく組み合わせることで、庭に立体感と深みを与えることができます。ジギタリスの高く伸びた花穂とムラサキバのしっかりとした茎と葉が互いに引き立て合い、美しいコントラストを生み出します。

ジギタリスは日当たりの良い場所を好み、乾燥気味の土壌でも育つため、湿気に弱い特性を持っています。ムラサキバは比較的湿った土壌を好み、日陰でも育つことができます。これらの特性の違いを考慮して、ジギタリスの根元を日陰に配置し、その周りにムラサキバを植えるのが理想的です。こうすることで、両者の育成条件をうまく調整し、どちらも健康的に育てることができます。

また、ジギタリスは高さがあり、花穂が長く伸びるため、ムラサキバと一緒に植えることで、庭に立体的な効果を加えることができます。ムラサキバが低めの位置で育ち、ジギタリスの高い花穂がその後ろに控えることで、視覚的に奥行きのある景観が作り出せます。このような配置をすることで、庭全体が豊かな印象を与えることができるでしょう。

ジギタリスとムラサキバは、成長速度にも違いがあります。ジギタリスは比較的早く成長し、花を咲かせるのに対し、ムラサキバは少し遅めに成長します。そのため、ジギタリスの花が終わった頃にムラサキバの葉がしっかりと広がり始めます。このタイミングを考慮して植え付けることで、花が咲いている時期とその後の美しい葉が調和する庭を作ることができます。

さらに、ムラサキバの葉の色がジギタリスの花と相性がよく、特にジギタリスの花が咲き終わった後でも、ムラサキバの葉が庭に美しいアクセントを加えることができます。ジギタリスの花が一時的に花を楽しんだ後、ムラサキバの葉がそのスペースを埋めることで、庭に安定感を持たせることができるのです。

ジギタリスとムラサキバの組み合わせは、異なる成長特性や育成条件を考慮しながらうまく配置することで、より魅力的な庭作りが可能となります。これらの植物が共に育つことで、庭全体に美しいバランスと調和を生み出すことができます。

スイセン属と一緒に育てるコツ

ジギタリスとスイセン属を一緒に育てる場合、両者の育成環境に違いがあるため、適切な配置と管理が重要です。ジギタリスは乾燥気味の土壌を好み、日当たりの良い場所でよく育ちます。一方、スイセン属は比較的湿った土壌を好み、日陰でも育つことができます。このため、両者を一緒に育てる場合は、それぞれの植物の特性に合わせた土壌と場所を選ぶことが大切です。

ジギタリスを育てる際には、排水性の良い土壌が必要です。土壌が湿りすぎると根腐れを起こしやすいため、スイセン属の近くにジギタリスを植える場合は、水はけの良いエリアを選びましょう。特に、ジギタリスの根元周りには湿気が溜まらないように工夫し、乾燥気味の場所を選ぶとよいでしょう。

一方で、スイセン属は比較的湿気を好みますので、ジギタリスを植える場所の近くで湿った土壌を確保する必要があります。このため、ジギタリスとスイセン属を一緒に育てる場合は、土壌の湿度に差が出ないように、場所を工夫して植えると良いでしょう。例えば、ジギタリスを高い位置に、スイセン属をその周囲に配置することで、それぞれの土壌条件を満たすことができます。

また、ジギタリスは高さがあり、花穂が長く伸びます。これに対して、スイセン属は比較的低めで、開花時期も早いため、ジギタリスの花が咲く前にスイセン属の花が開花します。スイセン属の花が終わった後に、ジギタリスの花が主役となります。このように、花の開花時期をうまく利用することで、季節を通して庭が色彩豊かに保たれます。

ジギタリスとスイセン属は、それぞれの育成条件をしっかりと考慮して配置することで、互いに助け合いながら育つことができます。ジギタリスの背の高い花穂とスイセン属の鮮やかな花が調和することで、庭全体に美しいバランスをもたらすことができるのです。

ジギタリスとスイセン属を一緒に育てるコツは、両者の特徴を理解し、適切な土壌と配置を選ぶことです。うまく調整すれば、庭に美しい色合いと立体感を加えることができます。

ジギタリスを植えっぱなしで育てるためのポイントと注意点

ジギタリスは宿根草であり、毎年花を咲かせることができる

ジギタリスは寒さに強いが、極端な低温には注意が必要

冬にジギタリスを越冬させるためにはマルチを使うと効果的

ジギタリスは乾燥した冬を迎えるときに十分な水分が必要

ジギタリスの越冬には根元の保護が重要

ジギタリスの花が咲き終わった後、花茎を根元から切り取ると良い

ジギタリスは花が終わると無駄なエネルギーを使わず成長に集中できる

ジギタリスは根元に乾燥した葉や枯れた枝を軽く覆うと良い

ジギタリスは株分けや新しい芽で毎年花を咲かせることができる

ジギタリスは2〜3年目に最も多く花を咲かせる

ジギタリスは水やりが適切であれば、夏の暑さを乗り越えられる

ジギタリスは直射日光を避け、半日陰で育てると良い

ジギタリスは土の表面が乾いたら水を与えるが、過湿には注意

ジギタリスは風通しの良い場所で育てることで健康的に育つ

ジギタリスと他の植物(デルフィニウムやクレマチス)を共演させることができる