コンクリート打ちっぱなしの建物は、その無機質でスタイリッシュな見た目から人気がありますが、防音に関してはさまざまな疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。特に「隣人の生活音が気になる」「防音対策はどのくらい効果があるのか」といった悩みは、実際に住んでみないとわかりにくい部分です。

この記事では、コンクリート打ちっぱなし防音の基本的な知識をはじめ、遮音性能の実態や賃貸物件での注意点、防音DIYの可能性など、気になるポイントをわかりやすく解説していきます。

また、「コンクリートの打ちっぱなしはやめとけ」と言われる理由の背景や、RC・SRC構造の防音性の違い、家の構造で1番防音性が高いのは何か、防音性が高い家の特徴などにも触れながら、物件選びや住環境改善に役立つ情報をお届けします。コンクリート打ちっぱなしの住まいを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

コンクリート打ちっぱなし防音の基本知識

コンクリート打ちっぱなしは隣人に音が響く?

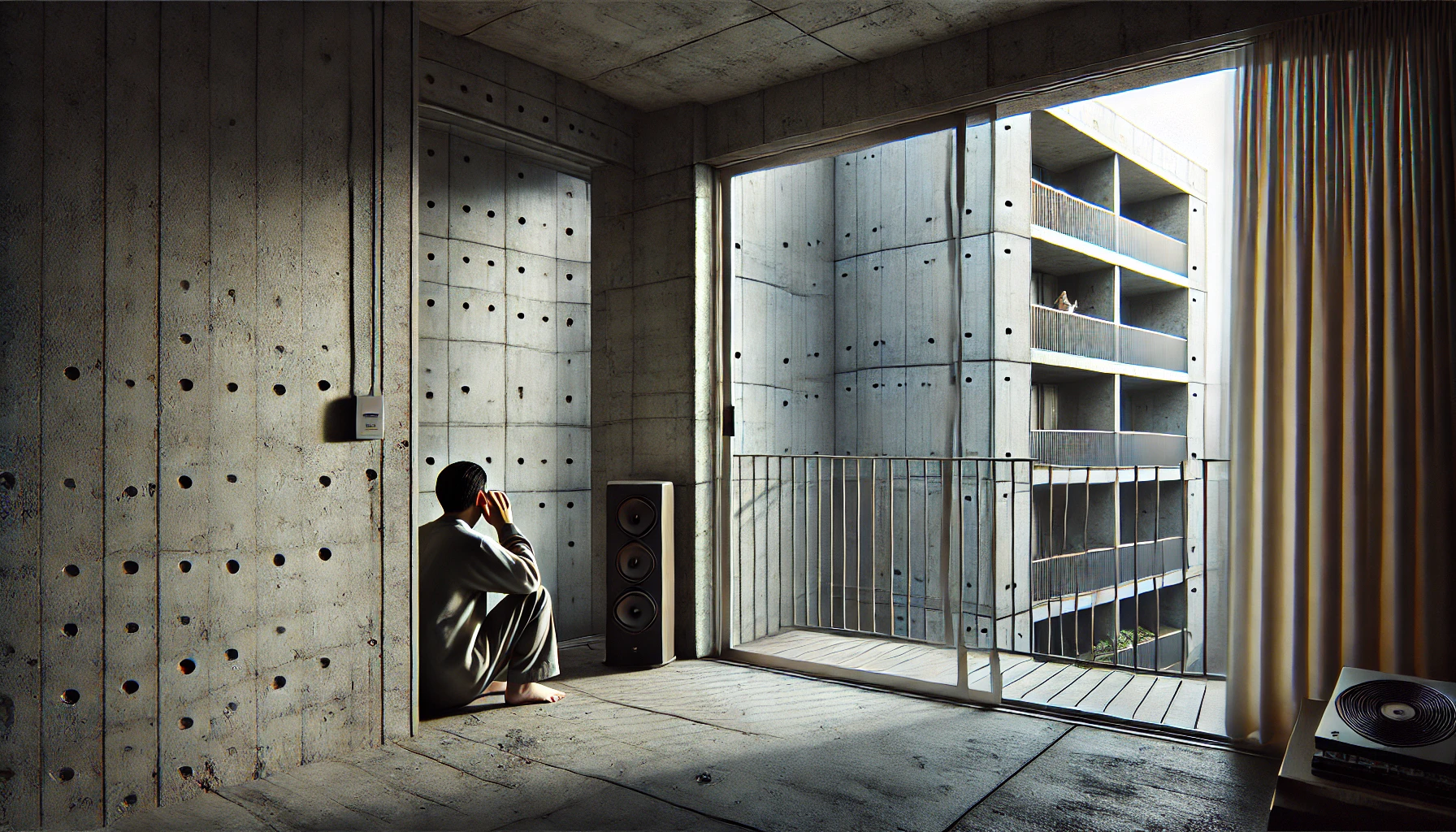

コンクリート打ちっぱなしの建物であっても、隣人への音の響き方には注意が必要です。コンクリートは確かに硬くて密度の高い素材ですが、それだけでは十分な防音効果が得られるとは限りません。

特に「打ちっぱなし」と呼ばれる構造は、内装材を使わずコンクリート面をそのまま仕上げに活かしているため、吸音性が低く、音が反響しやすいという特徴があります。そのため、室内の話し声や生活音が壁に反射しやすく、結果として隣室に伝わる可能性も出てきます。

また、上下階に関しても音の伝わり方には注意が必要です。たとえば足音や椅子を引く音などの「衝撃音」は、壁よりも床や天井を通じて響くケースが多く、コンクリートであっても完全には防げません。

さらに、打ちっぱなし住宅では、配管や電気配線などをコンクリートの外に露出させる場合が多く、その空間が音の通り道になることもあります。これにより、隣人の生活音が思ったよりも聞こえてしまうと感じる人もいます。

このように、コンクリート打ちっぱなしの建物は一見防音性が高そうに見えますが、構造や設計によっては音が響きやすく、隣人との距離感にも影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

コンクリートの遮音性能はどのくらい?

コンクリートの遮音性能は、他の建築素材と比較して高い部類に入ります。特に鉄筋コンクリート(RC造)などの厚みがある構造では、一般的な生活音や話し声、テレビの音などを効果的に遮ることができます。

遮音性能を数値で表す際には「遮音等級(D値)」や「透過損失(TL値)」といった指標が使われます。たとえば、一般的なコンクリート壁(厚さ150mm程度)の場合、約50~60dBの遮音性能が期待できるとされています。これは、通常の会話や生活音の多くが壁を通り抜けにくくなるレベルです。

ただし、同じコンクリートでも厚みや密度、構造によって性能には差があります。また、壁だけでなく、ドアや窓、床・天井の仕上げ方によっても遮音効果は大きく変わります。たとえ壁の性能が高くても、他の部分から音が漏れてしまうことも少なくありません。

さらに、遮音と似た言葉に「防音」や「吸音」がありますが、それぞれ意味が異なります。遮音は「音を通さないこと」、防音は「音を防ぐ全体的な仕組み」、吸音は「音の反響を抑えること」です。コンクリートは遮音性に優れていても、吸音性が低いため、室内の音が響きやすいという点に注意が必要です。

このように、コンクリートは遮音性が高い素材である一方、建物全体の設計や使われている部材によって実際の音の感じ方は異なります。遮音性能を期待する場合は、構造全体でどのように音が処理されているかも確認することが大切です。

コンクリート打ちっぱなしはやめとけって本当?

コンクリート打ちっぱなしに対して「やめとけ」と言われるのは、見た目のスタイリッシュさとは裏腹に、住環境としては注意点が多いためです。特に防音や断熱、湿気の面での課題があり、これらに十分な対策をしていない物件だと住みづらさを感じることがあります。

まず、防音面に関してですが、コンクリート自体の遮音性能は高いものの、打ちっぱなしの壁は表面が硬く音が反響しやすいという特徴があります。そのため、室内の音が響いてしまい、落ち着かない空間になってしまうこともあります。また、壁以外の床や窓の防音性能が低ければ、生活音が外部に漏れたり、逆に外からの騒音が入り込んだりする可能性も否定できません。

さらに、断熱性能にも注意が必要です。コンクリートは熱を通しやすいため、外気の影響を受けやすい構造です。冬は室内が冷えやすく、夏は熱がこもりやすいため、エアコンの使用量が増えやすくなります。断熱材が施工されていない場合、冷暖房の効率が悪くなり、光熱費も高くなりがちです。

湿気の問題も見逃せません。コンクリートは一見すると頑丈ですが、実は湿気を吸収しやすい性質があります。打ちっぱなしの場合は防水処理がされていないことも多く、結露やカビが発生しやすい環境になる恐れがあります。特に換気の悪い部屋では、壁が常に湿っているような状態になることもあります。

こうした点を理解せずに見た目だけで選ぶと、後悔することもあるのがコンクリート打ちっぱなしの住宅です。ただし、適切な断熱・防音・防湿処理が施されていれば、快適に暮らせるケースもあります。物件を選ぶ際には、デザイン性だけでなく、生活環境としての性能もしっかり確認することが大切です。

コンクリート打ちっぱなし賃貸の注意点

コンクリート打ちっぱなしの賃貸物件は、デザイン性が高くおしゃれな印象を持たれがちですが、実際に住むとなるといくつかの注意点があります。見た目だけで選んでしまうと、住み心地に関わる問題に直面することがあります。

まず、室内の温度管理に注意が必要です。コンクリートは熱を蓄えやすく、外気温の影響を受けやすい素材です。そのため、夏は室内が蒸し風呂のように暑くなり、冬は底冷えするほど寒くなることがあります。断熱材が入っていない構造であれば、冷暖房の効きが悪く、光熱費が高くなる可能性があります。

また、防音面も見落とされがちです。コンクリートそのものには一定の遮音性があるものの、打ちっぱなしの場合は室内での音の反響が大きくなり、生活音が響きやすくなります。さらに、隣室との間の壁や床が厚くない物件では、足音や話し声が聞こえることもあるため、事前に構造を確認することが重要です。

湿気や結露も注意したいポイントです。コンクリートは湿気を吸いやすく、換気が不十分な部屋ではカビが発生しやすくなります。特に冬場は結露が起きやすく、窓だけでなく壁にも水滴がつくことがあります。家具や衣類にもカビが生えるリスクがあるため、除湿対策が欠かせません。

加えて、壁に釘やネジを打てないケースが多い点も見逃せません。コンクリートの硬さゆえに、DIYやインテリアの自由度が低くなりがちです。賃貸の場合は原状回復の義務もあるため、壁面の装飾や収納方法には工夫が必要です。

最後に、物件によっては遮熱・防音・防湿の施工レベルに差があるため、内見時には見た目だけでなく設備や仕様を細かく確認しましょう。快適に暮らせるかどうかは、見えない部分に左右されることが多いのが、コンクリート打ちっぱなし賃貸の特徴です。

コンクリート打ちっぱなしで防音DIYは可能か

コンクリート打ちっぱなしの住まいで防音DIYを行うことは可能ですが、いくつかの制限や工夫が必要になります。特に賃貸物件では施工方法に注意しなければならず、素材選びや設置方法が重要なポイントになります。

まず、打ちっぱなしの壁は硬くて丈夫なため、直接ネジや釘を打ち込むことが困難です。そのため、防音パネルや遮音シートを使いたい場合でも、両面テープや突っ張り棒など、壁を傷つけない固定方法を選ばなければなりません。特に退去時の原状回復義務がある賃貸では、この点を見落とすとトラブルにつながる可能性があります。

また、DIYでの防音効果は限界があることも理解しておくべきです。たとえば、室内の反響音を軽減するには吸音材を使う方法が有効ですが、隣室への音漏れを防ぐには遮音性の高い建材が必要になります。この2つは役割が異なるため、ただ吸音材を貼るだけでは十分な防音にはなりません。

さらに、床や窓から音が漏れるケースも多く見られます。特に窓は防音性能が低いことが多いため、厚手の防音カーテンを設置したり、内窓を後付けするなどの工夫が求められます。床についても、遮音マットやカーペットを敷くことで階下への音を軽減できます。

一方で、DIYの範囲でできる防音には物理的な限界があります。特に低音域や振動音は、壁や構造体を伝って広がるため、根本的に遮断するには建物自体の構造を変える必要があります。

このように、コンクリート打ちっぱなしでもDIYによる防音対策は一定の効果を期待できますが、目的と予算に合わせて、できる範囲での工夫が必要になります。効果を高めたい場合は、専門業者のアドバイスを受けることも検討すると良いでしょう。

コンクリート打ちっぱなしの防音の性能比較

防音はどのくらい効果がある?

防音の効果は使用する素材や施工方法によって大きく異なりますが、一般的な住宅における対策では「ある程度の軽減効果がある」と捉えるのが現実的です。特に生活音や会話などの中高音域には効果が出やすいものの、低音や振動音には限界があります。

例えば、壁に吸音パネルを設置すれば室内の反響音は減りますし、遮音シートを使えば音漏れも抑えられます。しかし、これらの対策は音を完全に消すわけではなく、「音の伝わり方を鈍らせる」というイメージに近いです。そのため、音楽スタジオやシアタールームのような本格的な静けさを求める場合は、より専門的な工事が必要になります。

防音効果を数値で表す指標としては、遮音等級やデシベル(dB)の削減量が使われます。例えば、遮音シート一枚で10dB程度の音を抑えられるケースもありますが、それが体感で「静かになった」と感じるには、最低でも5〜10dB以上の変化が必要です。

また、音は一方向だけでなく、壁・床・天井・窓など複数の経路から伝わります。したがって、壁だけを防音しても、他の部分から音が漏れてしまえば効果は限定的です。トータルで対策を考えることが、効果を最大化するためのポイントとなります。

このように、防音は一部の音に対してははっきりと効果を感じられるものの、目的や期待値によって「効果がある」と思えるかどうかは変わってきます。まずはどの音に困っているのかを明確にし、それに合った対策を選ぶことが大切です。

RC SRCどっちがいい防音?

RC(鉄筋コンクリート造)とSRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)は、どちらも優れた防音性を持つ構造ですが、音の遮断性を重視するならSRCのほうがやや有利です。これは、SRCが鉄骨と鉄筋コンクリートの両方を使っているため、構造全体がより密で厚く、音が通りにくい特性を持つからです。

RC構造も十分な防音効果を発揮しますが、SRCはさらに上をいく遮音性能を持っています。とくに低音や重低音といった振動を伴う音に対して、SRCはより優れた吸収力を発揮します。

一方で、SRCは建築コストが高くなる傾向があります。そのため、賃貸物件や一般的なマンションではRC構造が主流となっています。住まい選びの段階でSRCを希望すると、物件数が限られるうえに家賃も高くなる可能性がある点は考慮が必要です。

また、日常生活において気になる音は必ずしも構造だけで防げるとは限りません。たとえば、窓や換気口などの開口部から入る音や、上階からの足音といった「固体伝播音」も存在します。RCでもSRCでも、このような音には別の対策が必要になります。

このように、より高い防音性を求めるならSRCが適していますが、RCでも十分に静かな生活は可能です。予算や物件の立地、生活スタイルを踏まえたうえで、どちらの構造が自分に合っているかを見極めることが大切です。

コンクリート住宅のメリット・デメリット

コンクリート住宅には、遮音性や耐震性といった面で多くのメリットがあります。まず、壁が厚く密度も高いため、外部からの音を効果的に遮ることができ、静かな室内環境を保ちやすい点が挙げられます。また、コンクリートは耐久性に優れており、経年劣化が少ないため長期的に見ても安心して住み続けられる構造です。さらに、火に強く燃えにくい素材であることから、防火性にも優れています。

一方で、デメリットもいくつか存在します。たとえば、気密性が高いために湿気がこもりやすく、結露やカビの発生につながることがあります。特に通気性が不十分な打ちっぱなし仕上げの室内では、換気や除湿を意識する必要があります。

さらに、コンクリートは断熱性が低いため、外気温の影響を受けやすい点も注意が必要です。夏は熱がこもりやすく、冬は冷え込みやすい傾向があるため、冷暖房費がかさむケースもあります。これを補うには、断熱材の追加や高性能な窓ガラスの導入など、別途の工夫が求められます。

他にも、建設コストが木造住宅に比べて高くなるため、購入や賃貸の価格帯が上がる傾向があります。加えて、打ちっぱなしのデザインを維持したい場合、表面の汚れや経年劣化が目立ちやすいため、定期的なメンテナンスも必要です。

このように、コンクリート住宅は性能面で非常に優れていますが、住み心地やコスト面での課題もあります。それぞれの特性を理解し、自分のライフスタイルに合った選択をすることが重要です。

家の構造で1番防音なのは何ですか?

最も防音性が高い家の構造は、鉄筋コンクリート造(RC造)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)です。これらの構造は、コンクリートと鉄筋を組み合わせて作られており、壁や床、天井が厚く密度も高いため、音の伝わりを大幅に抑えることができます。特にSRC造は、鉄骨の上にさらに鉄筋コンクリートを組み合わせるため、より強固で遮音性能も高くなります。

音は空気や建物の振動によって伝わるため、素材の密度や構造の一体性が重要になります。木造住宅の場合、壁が薄く空間が多いため、どうしても音が通りやすくなります。軽量鉄骨造も同様で、構造自体が音を遮るには十分とは言えません。これに比べ、RC造やSRC造は音の通り道となる隙間が少なく、壁そのものが音のエネルギーを吸収・遮断します。

また、床スラブ(床の厚さ)が分厚い場合には、上下階の足音や物音も伝わりにくくなるという特徴があります。このため、マンションなどでも上階の生活音が気になる方は、RC造以上の建物を選ぶことが望ましいです。

ただし、構造が優れていても、窓や換気口などの開口部から音が入り込むことがあります。そのため、サッシの性能や二重窓の設置、防音ドアなどの対策も重要です。

最終的には、構造に加えて建材や施工の質、さらには室内のレイアウトによっても防音性は左右されます。静かな住環境を求める場合には、建物の構造だけでなく、総合的な設計や仕様に目を向けることが大切です。

防音性が高い家の特徴は?

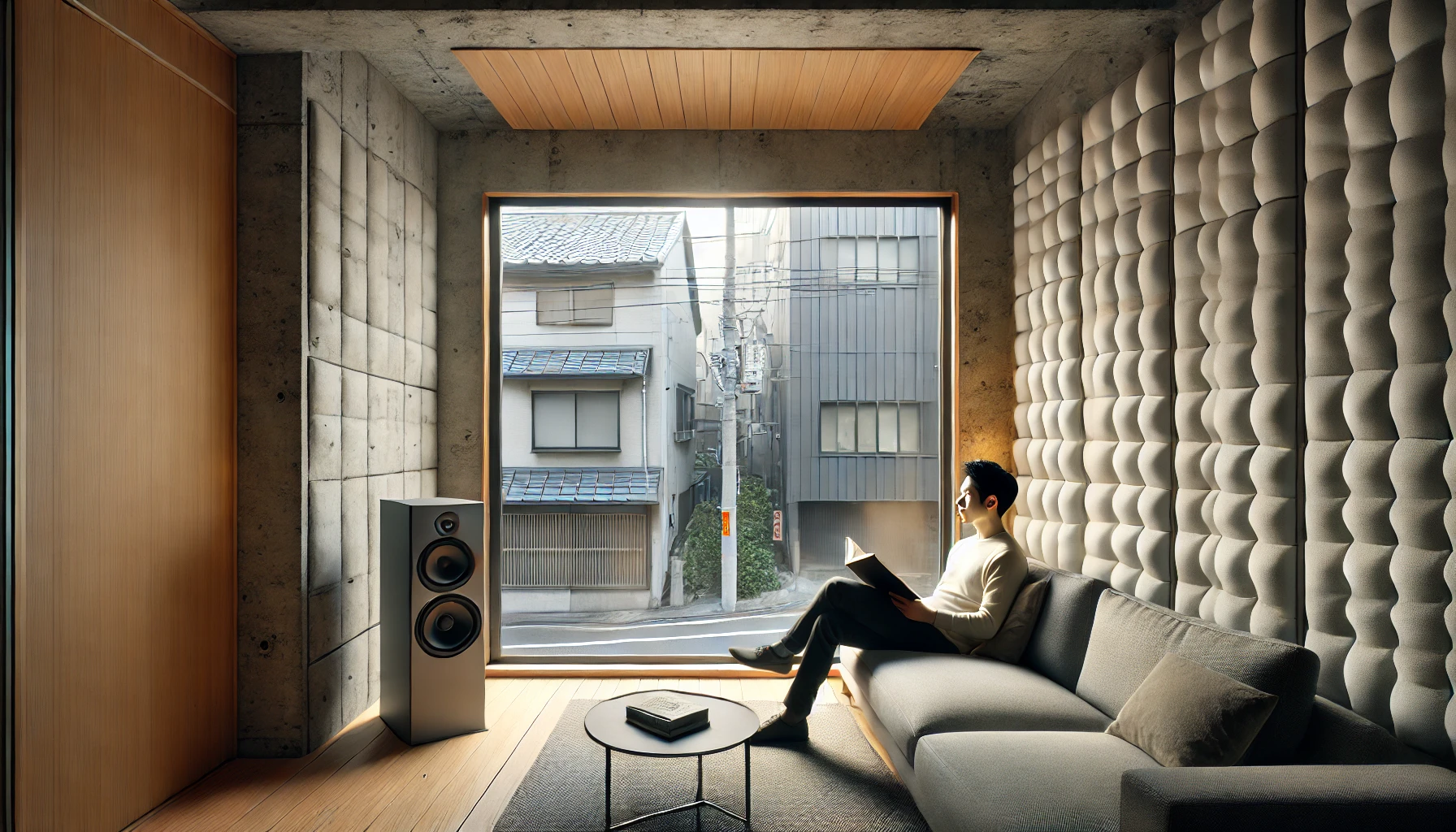

防音性が高い家には、いくつかの共通する特徴があります。その中でも特に大切なのは、建物全体の構造、使用している建材、そして音の侵入口をしっかりとふさいでいるかどうかです。

まず、構造面では鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)が有利です。これらの構造は、壁や床が分厚く、密度も高いため、音の振動を通しにくくなります。木造や軽量鉄骨と比べると、圧倒的に遮音性能が高いです。

次に注目したいのが窓の仕様です。防音性の高い家では、ペアガラスやトリプルガラスを使用していたり、樹脂製の気密性が高いサッシを採用しているケースが多く見られます。また、インナーサッシ(二重窓)を取り付けることで、外からの騒音をさらに抑えることができます。

さらに、壁や床、天井に防音材や吸音材を適切に組み込んでいる家も、音の反響や侵入を効果的に防いでいます。特に壁の内部にグラスウールやロックウールなどを使用していると、隣室や上下階からの音漏れが少なくなります。

そしてもう一つは、換気口や配管まわりの処理です。見落とされがちですが、こういった小さな隙間からも音は入りやすいため、専用の防音カバーや遮音材でふさいでいる家は、防音性に優れている傾向があります。

このように、素材や構造に加え、細かな部分への気配りがなされた家ほど、防音性能が高く、静かで快適な暮らしを実現しやすくなります。