みかんの木を元気に育てるためには、徒長した枝を適切な時期に剪定することが大切です。みかんの徒長枝の剪定時期について調べている方の中には、「徒長した枝はいつ切りますか?」や「みかんを剪定してはいけない時期はいつですか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、みかんの徒長枝の剪定方法はもちろん、徒長枝を放置するとどうなるか、みかんの枝の剪定の注意点についても具体的に解説します。さらに、みかんの剪定 12月、みかんの剪定 6月、みかんの剪定 4月、みかんの剪定 夏など、それぞれの時期に応じたポイントも紹介します。

みかんの木を毎年元気に、そして安定して実らせたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

こちらの記事もどうぞ

>>>シクラメンの種を取るタイミングと失敗しない種取りの方法

みかんの徒長枝の剪定時期の基本とポイント

徒長した枝はいつ切りますか?

みかんの徒長枝を切るタイミングは、木の成長や健康を維持するために非常に重要です。主に剪定に適した時期は冬と夏の二つに分けられます。まず、冬の休眠期である2月下旬から3月ごろは、樹が活動を休止しているため、徒長枝を整理しやすいタイミングです。この時期であれば、切り口からの樹液の流出も少なく、木への負担が抑えられる傾向があります。

一方、夏の5月から8月にかけては、枝が旺盛に伸びやすくなります。そこで、過剰に伸びた徒長枝が見つかった場合は、早めに軽く間引くことが勧められます。夏の間引き剪定によって樹の内部の日当たりや風通しが改善され、病害虫の発生リスクも下げることができます。ただし、強く切り過ぎると樹勢が弱る恐れがあるため、あくまで軽めの剪定にとどめておくことが大切です。

具体的な例として、冬はしっかりと不要な徒長枝を基部から切り取りますが、夏は成長途中の柔らかい枝だけを選んで取り除く方法が一般的です。こうすることで、木全体のバランスが整い、翌年の果実の付き方にも好影響を与えます。

つまり、徒長枝を切るベストタイミングは、冬の休眠期と夏の生育期の二回に分けて実施し、それぞれの目的に応じて方法や強さを調整することがポイントです。

みかんを剪定してはいけない時期はいつですか?

みかんを剪定してはいけない時期は、主に春先の発芽直後から新芽が成長している期間です。このタイミングで枝を切ってしまうと、木が成長に必要なエネルギーを大きく消耗するため、樹勢が弱まりやすくなります。

例えば、4月から5月上旬ごろは新しい葉や枝が活発に伸びているため、剪定を避けた方が無難です。この時期に枝を切ると、切り口からの乾燥や細菌感染のリスクも高まりやすい傾向があります。また、花や実がつき始めている時期にも剪定を行うと、翌年の収穫量に悪影響が出ることがあるため注意が必要です。

なお、台風などの自然災害による損傷が発生した場合は、例外的にダメージを受けた枝だけを整える程度にとどめるのが一般的です。こうした場合でも、大規模な剪定は控えておくと安心です。

このように、みかんの剪定は木が十分に休んでいる冬の間、あるいは成長が一段落した夏の終わりに行うのが理想的であり、それ以外のタイミングは避けるようにしましょう。

みかんの徒長枝の剪定方法は?

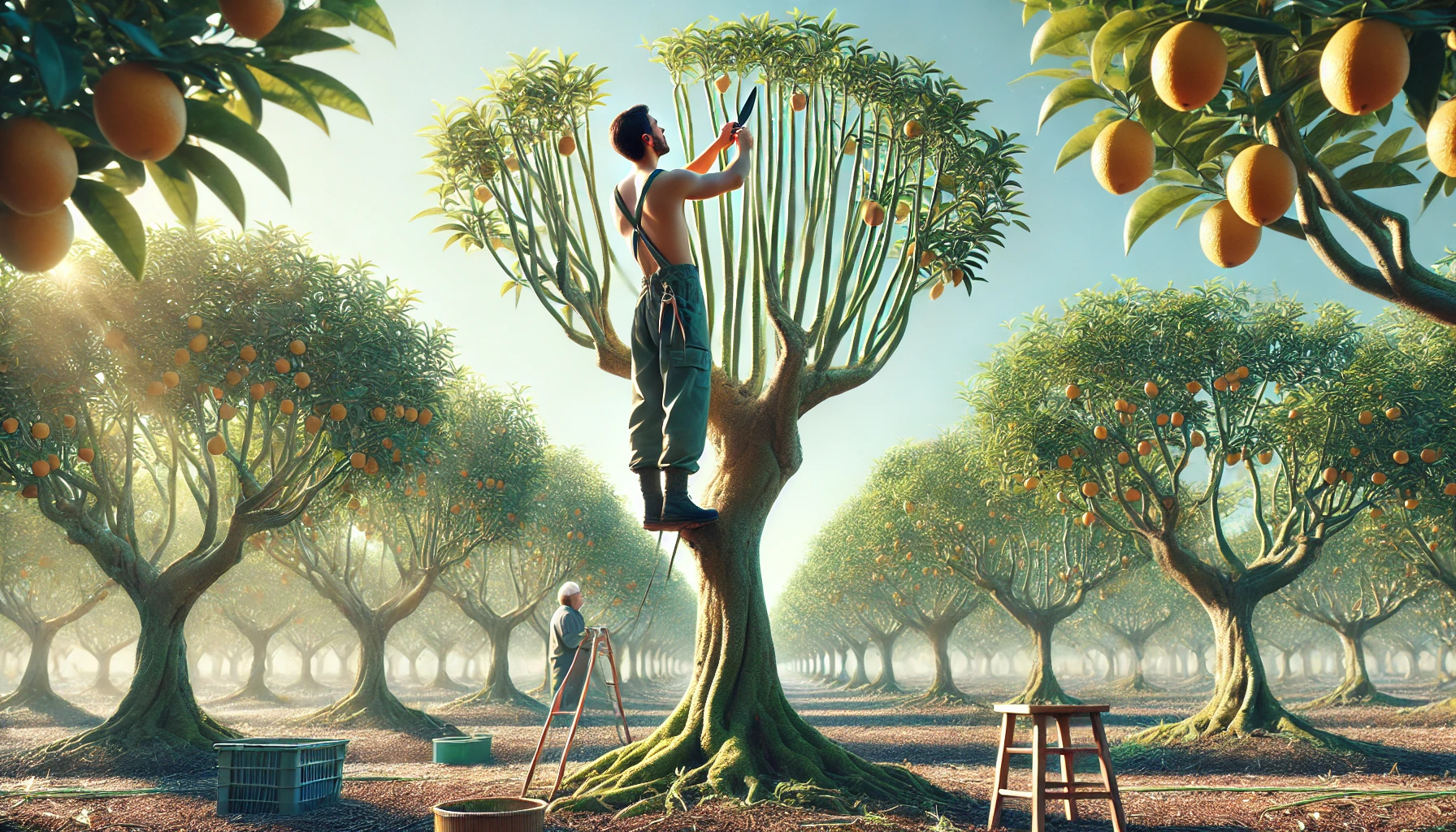

みかんの徒長枝を剪定する方法にはいくつかのポイントがあります。まず、剪定ばさみやのこぎりなど、切れ味の良い道具を準備しておくことが大切です。道具が錆びていたり切れ味が悪い場合は、切り口が傷つきやすくなり、病原菌が入りやすくなるため注意しましょう。

剪定を行う際は、徒長枝をできるだけ枝の付け根から切り取ることが基本です。途中で切ってしまうと、また同じ場所から勢いよく枝が伸びてしまうことが多いため、しっかりと根元まで戻して切るのが効果的です。

もし太い徒長枝を剪定する場合は、一度に全て切り落とすのではなく、数回に分けて作業すると木への負担を減らせます。さらに、切り口が大きくなる場合は、癒合剤などを塗っておくと切り口の乾燥や病気の予防に役立ちます。

また、夏の生育期は樹勢を弱らせないよう、あくまで混み合っている部分の徒長枝だけを軽く間引く程度にとどめるのが無難です。剪定の際は、樹の内部に光と風が通るようなバランスを意識することで、病害虫の予防や果実の品質向上にもつながります。

徒長枝を放置するとどうなる?

徒長枝を放置すると、みかんの木にさまざまな悪影響が出てしまいます。まず、徒長枝は他の枝に比べて栄養分を多く消費するため、果実がつく枝や葉に十分な養分が行き渡らなくなることがよくあります。その結果、果実の品質や収穫量が低下することが考えられます。

また、徒長枝はまっすぐ上や内側に伸びる性質があるため、樹冠の中が混み合いやすくなります。こうなると、樹の内部まで十分な日光や風が届かず、湿度が高まりやすい環境になります。湿気がこもると病害虫が発生しやすくなり、みかんの木全体の健康状態に影響を及ぼすことも珍しくありません。

さらに、徒長枝は花芽がつきにくい特徴があるため、果実を期待できない枝が増えてしまいます。木のバランスも崩れやすくなり、長期的にはみかんの木そのものが弱っていく場合もあります。剪定を適切に行うことで、木全体のバランスを保ち、毎年安定した実りを目指すことができます。

みかんの枝剪定の注意点とは?

みかんの枝を剪定するときには、いくつかの注意点を押さえておくと失敗を防ぐことができます。まず、剪定の時期をしっかり守ることが重要です。休眠期の冬や、成長が落ち着いた夏の終わりに作業することで、木への負担を最小限にできます。

また、一度に大量の枝を切りすぎないこともポイントです。急激に枝を減らしてしまうと、かえって徒長枝が大量に発生したり、樹勢が極端に弱ったりするリスクがあります。剪定は毎年少しずつ進め、全体のバランスを確認しながら行うのが理想的です。

さらに、切り口の処理にも配慮しましょう。太い枝を切った場合は、癒合剤を塗っておくと乾燥や病原菌の侵入を防ぐ効果があります。剪定した枝は放置せず、きちんと片付けることで害虫の発生も予防できます。このように、時期や量、道具の使い方まで気を配ることで、みかんの木を健康に育てることができます。

みかんの徒長枝の剪定時期と実践ガイド

12月のみかんの剪定 コツと注意点

12月にみかんを剪定する場合は、いくつかのコツと注意点があります。12月は本格的な休眠期には少し早いため、剪定は最小限にとどめるのが無難です。特に寒冷地では、強い寒さが枝の切り口から入り込みやすく、木が傷みやすくなります。

この時期は、折れたり枯れたりした枝や、明らかに不要な徒長枝を軽く整理する程度にしましょう。冬の本格的な剪定は2月下旬から3月にかけて行うのが一般的なので、12月は「予備的な手入れ」と考えてください。

剪定した後は、切り口が乾燥しないよう大きな切り口には癒合剤を塗っておくと安心です。枝を切り過ぎると、その後の厳しい寒さに木が耐えきれなくなる恐れがあるため、あくまで「最低限の整理」がポイントです。みかんの木を守るためにも、寒さの厳しい時期には控えめな作業を心掛けましょう。

6月はどう進める?

6月にみかんの剪定を進めるときは、木の生育状態をよく観察しながら行うことが大切です。この時期は枝や葉が勢いよく伸びているため、主に混み合った部分の徒長枝や不要な枝を軽く間引く作業に向いています。

あまり強く枝を切りすぎると、木が弱ってしまうことがあるので、剪定は必要最小限にとどめてください。具体的には、内側に向かって伸びている枝や、交差している枝を中心に整理すると、日当たりや風通しが良くなり、病気の発生も抑えやすくなります。

また、6月の剪定は夏場の高温期を迎える前の準備としても役立ちます。切った後は、切り口が乾燥しすぎないように注意し、太い枝を切った場合には癒合剤を塗ると安心です。このように、枝のバランスや木の健康を意識しながら、慎重に進めていきましょう。

4月の剪定 最適な方法

4月にみかんの剪定をする場合は、新芽が伸び始めるタイミングをよく見極める必要があります。この時期は、木が目覚めて成長を始めているため、大掛かりな剪定にはあまり適していません。ただ、弱った枝や病気が見られる枝、冬の間に折れてしまった枝などをピンポイントで取り除く程度であれば問題ありません。

また、4月は気温が上がり始める季節でもあります。枝を切った切り口が乾燥しやすいので、特に太い枝を剪定した場合は癒合剤を使うなどの工夫が役立ちます。枝の混み合いが気になる場合でも、一度に多くを切るのではなく、翌年以降も見据えて計画的に進めましょう。

みかんの木が新しい葉や枝を伸ばしている時期は、木自身のエネルギーも多く使われます。そのため、4月の剪定は控えめにし、どうしても気になる枝だけを整理することで、木へのダメージを最小限に抑えることができます。

夏に気をつけるべき点

夏にみかんの剪定を行う場合は、木への負担をできるだけ減らすことが大切です。この時期は気温が高く、木も活発に成長しているため、強い剪定を避けて軽い手入れ程度にとどめましょう。

具体的には、徒長枝や混み合っている部分を中心に少しだけ間引くことで、木の中に光や風が通りやすくなります。ただし、あまり多くの枝を一度に切り落としてしまうと、強い日差しで切り口が傷みやすくなったり、樹勢が急激に弱る場合があります。

さらに、剪定の後は乾燥対策にも注意しましょう。特に太い枝を切った場合は、切り口が早く乾いてしまうため、癒合剤を塗っておくと安心です。夏場の剪定は「やりすぎない」ことを意識して、必要最低限の作業にとどめるのがポイントです。

みかんの年間剪定スケジュール

みかんの木を健康に育てるためには、1年を通じて計画的に剪定を行うことが重要です。最も大切なタイミングは冬の休眠期で、2月下旬から3月にかけて本格的な剪定を行うのが一般的です。この時期には徒長枝や不要な枝をしっかり整理し、樹形を整えることができます。

春から初夏(4月~6月)は、木の生育状況を見ながら、折れたり病気になった枝だけを軽く手入れする程度にとどめましょう。枝を多く切ると樹勢が弱まるため、必要最小限の剪定が適しています。

夏(6月~8月)になると、徒長枝や混み合った枝を中心に軽く間引くことで、樹の中に光や風が通りやすくなります。ただし、暑さが厳しい時期は切り口が傷みやすいため、切った後のケアにも気を配ると良いでしょう。

秋(9月~11月)は、基本的には剪定を控えるのが無難です。樹が実を付けている時期でもあるため、余計なストレスを与えないようにします。冬の本格的な剪定に備えて枝の様子を観察し、次の作業計画に役立てましょう。

このように、みかんの剪定は季節ごとに適した方法と量を意識しながら、1年を通じて少しずつ手入れを続けることで、健康な樹と安定した収穫を目指すことができます。

みかんの徒長枝の剪定時期のまとめと実践ポイント

みかんの徒長枝は冬と夏に剪定するのが基本

冬の休眠期は2月下旬から3月が適している

夏は5月から8月にかけて軽く間引き剪定を行う

春先の発芽直後や新芽成長期は剪定を避けるべきである

4月から5月上旬は枝の切り口が乾燥や細菌感染しやすい

花や実がつき始める時期の剪定は収穫量に影響を与える

自然災害で傷んだ枝の整理は例外的に行うことがある

剪定道具は切れ味の良いものを準備するのが望ましい

徒長枝はできるだけ枝の付け根から切るのが基本である

太い枝は数回に分けて切り、癒合剤で処理することが望ましい

夏の生育期は混み合った部分のみ軽く間引くのが良い

徒長枝を放置すると果実の品質や収穫量が下がる

枝が混み合うと日光や風通しが悪くなり病害虫が発生しやすい

剪定は一度に大量に行わず少しずつ毎年続けるのが理想

秋は剪定を控え、枝の様子を観察し次の計画に活かすと良い